Le départ de Donald Trump de la Maison Blanche a fait pousser un grand ouf de soulagement à de nombreux américains (et pas seulement). Les premières heures au pouvoir de Joe Biden ont aussi d’emblée marqué un radical changement de style et de ton. Mais au moment de prendre le pouvoir, ce ne sont pas les défis qui manquent pour le nouveau Président des Etats-Unis.

S’attaquer enfin à des crises sanitaire et économique majeures qui n’ont tout simplement pas été gérées par l’administration Trump

Biden hérite d’abord d’une gestion assez désastreuse de la pandémie. Ou plutôt d’une absence de gestion, ou presque, depuis octobre dernier, puisque l’administration Trump a en pratique renoncé, sans réellement s’en cacher, à tenter de limiter la propagation du coronavirus. Elle a tout misé sur le vaccin et laissé chaque état prendre, ou non, des mesures de santé publique, malgré les exhortations de spécialistes, peu audibles au milieu du tumulte médiatique pré- et post-électoral, pour prendre au niveau fédéral des mesures fortes renforçant la distanciation sociale.

Au final, après des regains de contamination liés à la célébration de Thanksgiving et des fêtes de fin d’année, les Etats-Unis ont franchi la barre des 400 000 morts le dernier jour de la Présidence Trump et, au rythme de plus de 3 000 morts par jour, les experts tablent sur un bilan final qui dépassera sans aucun doute les 500 000 morts.

Dans le même temps, malgré les fanfaronnades de Donald Trump sur le sujet, quand il voulait bien parler d’autre chose que de la « victoire écrasante qui lui a été volée », la distribution du vaccin a connu des ratés, le refus de prendre en main la coordination des efforts au niveau fédéral, qui aura marqué l’administration Trump, et les annonces excessivement optimistes sur les niveaux de production de vaccin1Le ministre de la Santé a triomphalement annoncé début janvier qu’il mettrait à disposition des états les réserves constituées au niveau fédéral, incitant les gouverneurs à accélérer la cadence, avant qu’on ne découvre que lesdites réserves étaient inexistantes., n’y étant pas pour rien.

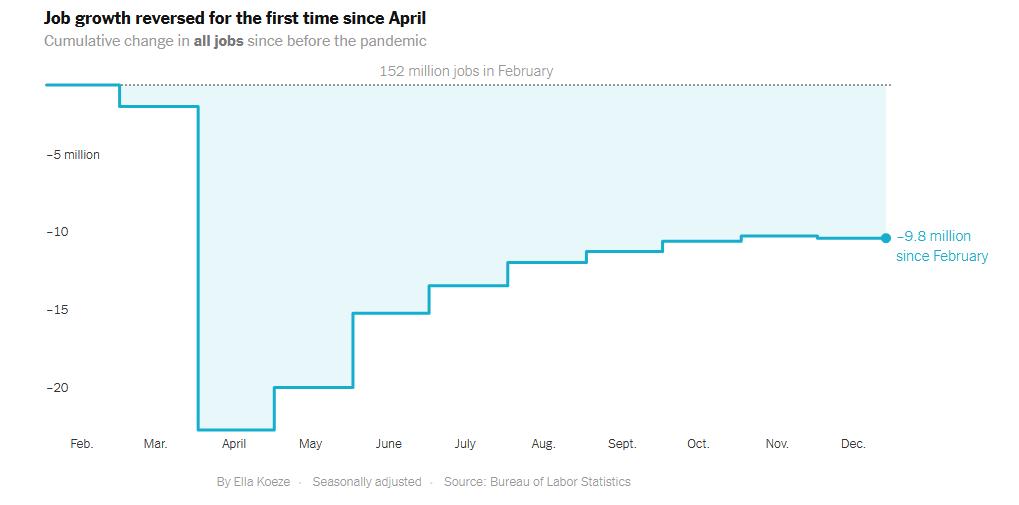

En matière d’économie, ce n’est guère mieux. Les recréations d’emplois importantes avant l’été, se sont essoufflées et de nouveaux emplois ont été détruits en décembre.

Si le Congrès et la Maison Blanche ont fini par s’entendre fin décembre sur un nouveau paquet de mesures de soutien, le temps perdu depuis l’été pour aboutir à un accord et l’absence d’action forte de l’administration Trump, manifestement persuadés que la « reprise en V » adviendrait d’elle-même, auront, de l’avis de tous les économistes, mis dans l’embarras de nombreux ménages américains et grevé la capacité de rebond à terme de l’économie.

Les perspectives d’un redémarrage rapide de l’économie sont par ailleurs obscurcies par la situation sanitaire qui ne permet pas d’envisager une sortie du tunnel pour de nombreux secteurs économiques (culture et divertissement, hôtellerie et restauration, tourisme, commerce) qui n’ont, dans la plupart du pays, pas pu tourner ou presque depuis bientôt un an2Rappelons par exemple que depuis mars 2020, les salles de spectacle ou les cinémas n’ont pas ouvert à New York..

Ce n’est donc pas pour rien que Joe Biden a préparé des plans ambitieux et des mesures fortes pour simultanément lutter contre la pandémie (sans hésiter à prendre le leadership au niveau fédéral – il a même imposé dès le 20 janvier l’obligation du port du masque dans les bâtiments du gouvernement fédéral et les transports entre états) et continuer à accompagner du mieux possible ceux qui en subissent les conséquences économiques.

S’attaquer au racisme systémique

Biden et son équipe savent aussi que ce sont les minorités ethniques, surreprésentées à la fois dans les travailleurs essentiels et dans les secteurs économiques les plus fragilisés, qui sont les plus touchés par la pandémie et ses conséquences.

Sortir dans les meilleures conditions de ces deux crises en se focalisant sur leur impact sur les afro-américains, les indien-américains ou les « latinos » n’est évidemment pas de nature à satisfaire les attentes énormes en matière de réduction des inégalités raciales et de lutte contre le racisme systémique, notamment en matière de maintien de l’ordre et de politique pénale.

Si ces thèmes sont passés un peu au second plan à l’automne, les promesses faites à l’époque des manifestions « Black Lives Matter » de l’été 2020 sont gravées dans les esprits de nombreux américains. Les décevoir encore un fois aurait sans doute un coût politique majeur et ne ferait que radicaliser les mouvements progressistes, avec le risque de les éloigner encore de la politique et d’accentuer le « dégagisme », qui n’est pas l’apanage de l’ultra-droite conservatrice.

Biden le sait très bien et il n’a donc pas hésité à reprendre un engagement très fort sur le sujet lors de son discours d’investiture, pendant lequel il a d’ailleurs utilisé l’expression « racisme systémique » que son prédécesseur se refusait à employer.

« Un appel à l’égalité raciale s’élève depuis 400 ans. Ce rêve de justice pour tous ne sera pas différé plus longtemps. »

Joe Biden, dans son discours d’investiture le 20 janvier 2021

La lutte contre les inégalités économiques et contre la pauvreté ou l’amélioration de l’accès à l’éducation constituent des thèmes d’action prioritaires pour l’administration Biden (ces sujets ont d’ailleurs été mis en avant par Janet Yellen, la future « Secretary of Treasury », lors de son audition par le Sénat le 19 janvier).

Mais passer enfin une législation relative aux violences policières sera une étape indispensable. Même si les solutions sont plutôt bien identifiées, ce ne sera pas évident car cela exposera les démocrates aux accusations de laxisme (ce qui sera aussi le cas si Biden s’attaque à une réforme pénale d’ampleur).

Il faudra alors un certain courage politique aux démocrates, alors que leurs majorités dans les deux chambres du Congrès sont très fragiles, pour s’attaquer sérieusement à ce sujet. Biden, qui semble sincèrement vouloir en faire un marqueur de sa Présidence, aura fort à faire pour écarter les objections qui ne manqueront pas d’apparaître, notamment sur le risque d’aviver les tensions et les divisions, alors qu’une partie importante de la population peine à reconnaître l’existence de racisme, ou, pire, considère que la lutte contre le racisme menace les « valeurs » de l’Amérique.

Apaiser les tensions et faire face à un regain inquiétant de violence politique

Pour mener à bien la lutte contre les crises économique et sanitaire, et des projets ambitieux en matière de réduction des inégalités économiques et raciales, Joe Biden aurait voulu pouvoir compter sur une forme d’union nationale, qu’il n’a cessé d’appeler de ses vœux tout au long de sa campagne et depuis son élection. Il a d’ailleurs évoqué le besoin d’unité tout au long de son discours d’investiture, et appelé une nouvelle fois à un débat politique apaisé.

« La politique n’a pas besoin d’être un incendie qui détruit tout sur son passage.

Un désaccord ne doit pas être la source d’une guerre totale. […]

Je veux être clair : un désaccord ne doit pas mener à la désunion.

[Je comprends vos inquiétudes] mais la réponse n’est pas de se renfermer sur soi, de se replier dans son camp, de se méfier de ce qui ne sont pas comme vous, ou qui ne prient pas comme vous, ou qui n’ont pas les mêmes sources d’information que vous. Nous devons mettre fin à cette « guerre incivile » qui dresse républicains contre démocrates, ruraux contre urbains, conservateurs contre libéraux. »

Joe Biden, lors de son discours d’investiture le 20 janvier 2021

Il n’a pas hésité à recourir à l’appui de ses prédécesseurs (sauf le dernier…), lesquels n’ont pas seulement participé à l’investiture : Bill Clinton, George Bush et Barack Obama ont, fait sans précédent, enregistré un message commun appelant à l’unité nationale et diffusé en conclusion, ou presque, du programme télévisé préparé pour remplacer la fête qui se tient traditionnellement à la Maison Blanche et sur le « mall » de Washington les soirs d’investiture.

Mais Biden n’est pas naïf et il sait qu’il ne suffit de décréter l’unité nationale ou d’appeler à un débat plus respectueux pour que cela advienne, tant le pays paraît plus divisé que jamais, après les élections générales du 3 novembre dernier et les deux mois de contestation des résultats électoraux qui ont suivi.

La polarisation politique du pays ne semble pas seulement être le fruit de divergences sur des sujets précis ou sur les « valeurs » (par exemple l’avortement, l’immigration, le renforcement des législations sur les armes à feu ou le rôle du gouvernement fédéral). Elle traduit aussi l’existence de perceptions différentes de la « réalité » différentes par les américains.

La difficulté qu’aura à affronter Biden réside dans le fait qu’il ne s’agit plus seulement de traiter la question, déjà immense, des « laissés pour compte » mais aussi de gérer, il n’y a pas d’autre mot, la partie de la population gangrenée par les campagnes de désinformation et un certain nombre de théories conspirationnistes diffusées sans relâche par Trump et ses relais médiatiques depuis 4 ans.

Comment en effet ramener à la « raison » ces américains ordinaires qui croient dur comme fer à la réalité alternative qui a envahi les réseaux sociaux des supporters de Trump et de l’ultra-droite ?

Car cela va de points de crispation ponctuels mais problématiques, tels la conviction que Trump a gagné l’élection ou la contestation de la gravité de la pandémie (le port du masque reste un sujet politisé repris par des élus républicains à la Chambre des représentants), à des croyances plus générales et d’autant plus préoccupantes : explosion de l’adhésion aux théories du mouvement QAnon sur l’existence d’un « gouvernement mondial » caché (et pédophile), radicalisation des chrétiens fondamentalistes qui croient sincèrement qu’une administration démocrate va les priver de liberté de culte, crainte sincère de voir les « libéraux » installer un régime autoritaire ou « socialiste », peur de voir l’Amérique « blanche » disparaître, etc.

Le complotisme est loin d’être une nouveauté aux Etats-Unis (songeons aux doutes sur le fait qu’un homme ait vraiment marché sur la Lune ou aux théories complotistes sur le 11 septembre), mais le mandat Trump a peut-être marqué une rupture en terme d’ampleur et surtout de passage à l’acte.

Dès lors que le Président lui-même était un des principaux fers de lance de ces « théories », elles sont sorties de la marginalité et de la confidentialité, avec l’aide (in)volontaire des réseaux sociaux et de leurs algorithmes de suggestion de contenu, et sont bien installées dans une partie de l’écosystème médiatique, au point qu’une partie des élus Républicains juge qu’il y a un trop gros risque électoral à les contester publiquement.

Par ailleurs, le maintien de Trump au pouvoir est devenu un objectif commun unificateur qui a cimenté la nébuleuse conspirationniste, rassemblé les différents courants de l’ultra-droite et rallié les mouvements paramilitaires et autres milices (on conseille au lecteur les présentations de l’Anti-Defamation League des différents groupes présents le 6 janvier, « 3 percenters », « oathkeepers », « boogaloo », etc.) trop heureux de pouvoir recruter à cette occasion de nouveaux adhérents. Et le tout s’est matérialisé dans l’insurrection du 6 janvier.

Les exhortations du Président au printemps à « libérer le Michigan » puis à marcher sur le Capitole le 6 janvier, son refus persistant de condamner les mouvements d’ultra-droite ou les mouvements suprémacistes blancs, sa stigmatisation des « antifas » ou du mouvement « Black Lives Matter », ont libéré et décomplexé une partie de ces groupes et de leurs adeptes, les incitant à passer à l’action en 2020 : avant l’assaut du Capitole, il y avait déjà eu un envahissement du siège du parlement du Michigan en avril 2020, des projets, déjoués par les autorités, d’enlèvement de la gouverneure du Michigan, etc.

Encouragés par la « réussite » de l’assaut du Capitole – non seulement les manifestants ont envahi les lieux, mais ils sont aussi ressortis sans être inquiétés, même si les arrestations se multiplient depuis – tous ces mouvements se sentent légitimés et se voient pousser des ailes. Ceux qui se voient sincèrement comme des « patriotes » (pour reprendre le terme utilisé par certains membres de l’entourage de Trump) voire même pour des « élus » (Trump n’a-t-il pas qualifié les participants à l’envahissement du Capitole de « gens très spéciaux » ?) pourraient bien être tentés de mener d’autres actions violentes.

Bien sûr, un certain nombre de participants partisans du Président sont un peu perdus puisque leur chef, le Président Trump, a condamné les événements du 6 janvier, rejeté les actions violentes et appelé au calme. Mais on ne doute pas de la capacité des complotistes à remettre tous ces événements « en cohérence », y compris les allégations d’une partie des soutiens de Trump selon lesquels ce sont les « antifas » qui ont envahi le Congrès.

Que peut faire Biden face à une menace déjà signalée par les services de renseignement depuis des mois mais qui s’est désormais concrétisée ?

Il apparaît clairement que l’administration Trump n’a jamais cherché à prendre à bras le corps la question des mouvements violents d’extrême-droite. Le nouveau ministre de la Justice Merrick Garland devrait avoir une tout autre attitude, lui qui est notamment connu pour avoir poursuivi en justice les militants anti-gouvernement auteurs de l’attentat à la bombe contre des bâtiments du gouvernement fédéral à Oklahoma City en 1995.

La réponse policière a déjà plusieurs effets : de nombreux acteurs de l’assaut du 6 janvier ont été arrêtés et le déploiement massif de forces de l’ordre dans les jours précédents l’investiture a sans doute dissuadé les partisans d’une autre action immédiate. Pour autant, les services de renseignements estiment que certains groupes sont loin d’avoir renoncé à mener des actions violentes (et même à chercher à réinstaller Trump au pouvoir) mais préfèrent attendre que l’attention sur leurs agissements se relâche.

La découverte, ou plutôt, l’exposition brutale sur la place publique du potentiel insurrectionnel et violent d’une nébuleuse de groupes dont certains pensaient qu’ils étaient loin d’un passage à l’acte d’une telle envergure, a mis à mal la rhétorique traditionnelle de Joe Biden et ce qui fait le cœur de son message politique depuis des mois, à savoir que tous les américains peuvent se rassembler autour de valeurs communes et que les divisions ne sont que la conséquence des discours outranciers d’un Président pyromane.

L’affirmation par Biden, lors de sa réaction en direct à l’envahissement du Capitole, que « ce n’est pas ce que nous sommes » (« This is not who we are ») a fait couler beaucoup d’encre et fait craindre que Biden ne prenne pas la pleine mesure du problème, ou ne fasse preuve d’un optimisme et d’un angélisme déplacé au regard de la gravité de la situation.

Car la violence politique n’est pas une nouveauté aux Etats-Unis ni seulement de l’histoire ancienne. Il suffit de se souvenir des assassinats de JFK en 1963 ou de Martin Luther King en 1968, ou du fait que jusqu’au début des années 60, des millions d’afro-américains risquaient leur vie pour s’inscrire sur les listes électorales. Ou plus récemment de l’attentat d’Oklahoma City en 1995 déjà évoqué ou de la tuerie dans un synagogue de Pittsburgh en octobre 2018, œuvre d’un militant anti-sémite mécontent des actions caritatives en faveur des immigrés menées par cette communauté juive.

Certains historiens rappellent aussi comment la période dite de la « Reconstruction » qui a succédé à la guerre de Sécession et s’est traduite par l’attribution de droits civiques aux afro-américains libérés de l’esclavage, s’est terminée une vingtaine d’années plus tard, suite à des réactions très violentes dans des états du Sud (dont des tentatives de contestation des résultats électorats par des manifestations violentes de suprémacistes blancs, dont l’une a même abouti en 1898, à Wilmington en Caroline du Nord au renversement d’une assemblée municipale mixte au profit d’une assemblée exclusivement blanche), par un retour en arrière majeur, avec l’instauration, pour 60 ans, des lois ségrégationnistes dans le Sud.

Comment faire pour que ce qu’on voit actuellement, qui pourrait bien être correspondre à des réactions du même genre à l’élection du premier Président noir en 2008 en la personne de Barack Obama, n’aboutisse pas à une période de violence politiques durables et pire, à un retour en arrière ?

Conscient que la mise en avant des réussites passées des Etats-Unis et du potentiel que revêt l’union nationale ne suffisait pas dans le contexte actuel, et que son optimisme forcené ne devait pas se transformer en déni de la réalité, Joe Biden a modulé son message dans son discours d’investiture. Dénonçant l’extrémisme politique et les « suprémacistes blancs », il a rappelé qu’il s’agissait d’un combat de tous les jours.

« [Nous faisons face] à une montée de l’extrémisme politique, du mouvement suprémaciste blanc, du terrorisme intérieur. Nous devons les affronter et nous les vaincrons. […]

Notre histoire a toujours été un combat entre l’idéal américain qui veut que nous ayons tous été créés égaux et la violente et affreuse réalité du racisme, du « nativisme »3Doctrine anti-immigration du début du 20ième siècle., de la peur, et de la diabolisation qui nous ont déchirés. Le combat est permanent. La victoire n’est jamais acquise. »

Joe Biden, dans son discours d’investiture le 20 janvier 2021

Biden a finalement réussi, dans son discours, à remarquablement articuler la lucidité sur l’état du pays et les fractures de la société américaine, tout en réaffirmant sa position : c’est bien le respect mutuel, le travail collectif, le compromis qui peuvent permettre de s’en sortir. On aimerait y croire, tout en constatant qu’Obama portait ce même message d’unité et que c’est Trump qui a gagné l’élection de 2016.

Certains observateurs, surtout dans le camp démocrate, s’interrogent d’ailleurs : quand Biden appelle à la réconciliation, englobe-t-il les suprémacistes blancs ? Quand il appelle chacun à se mettre à la place de l’autre, est-ce que cela concerne aussi les suprémacistes blancs et les éléments les plus radicaux de l’ultra-droite ? Sans doute pas mais ces ambiguïtés traduisent certaines limites de la posture réconciliatrice et d’appel à la raison de Biden.

Car dans le même temps, la fermeté dans le discours, la dénonciation des dérives de la droite conservatrice, présente tout au long du discours, et la réponse policière, ont aussi pour corollaire la probable radicalisation d’une partie de l’ultra-droite et des plus fervents Trumpistes, confortés dans leur idée qu’un régime autoritaire veut les priver de leurs « libertés fondamentales » (liberté d’expression, droit de porter des armes) et menace « leur Amérique ». Les animateurs vedette de Fox News n’ont pas tardé à dénoncer le fait que Biden avaient stigmatisé dans son discours la moitié des Etats-Unis (comprendre « tous les électeurs de Trump »). Biden devra donc s’attaquer aux sources de la radicalisation d’une partie de la population.

La question des réseaux sociaux et de la désinformation sera sans doute au premier rang des préoccupations.

« Nous devons rejeter une culture politique dans laquelle les faits eux-mêmes sont manipulés et même fabriqués.[…]

Les dernières semaines nous ont enseignés une leçon douloureuse. Il y a la vérité et il y a des mensonges. Et les mensonges servent le pouvoir et les profits.

Chacun d’entre nous a un devoir et une responsabilité : citoyens, américains, et plus particulièrement les dirigeants politiques, nous qui avons juré de respecter la constitution et de protéger notre nation : nous devons défendre la vérité et vaincre les mensonges. »

Joe Biden, dans son discours d’investiture du 20 janvier 2021

Lors de son premier point presse, la nouvelle porte-parole de la Maison Blanche a d’ailleurs longuement insisté sur sa volonté de transparence et de précision et sur la nécessité d’informer correctement les citoyens américains et appelé les médias à leur propre responsabilité.

Au-delà, on voit mal comment une grande campagne de lutte contre la désinformation pourrait être lancée par le gouvernement fédéral sans attirer de vives critiques (le gouvernement fédéral outrepasserait son rôle) ou sans susciter des doutes sur son efficacité : le « gouvernement » en réalité absent de la vie quotidienne de nombreux américains – il ne contrôle par exemple pas le système éducatif qui est une compétence locale, les écoles privées n’ont pas d’obligation en matière de programme, etc.

Par ailleurs, pas plus aux Etats-Unis qu’ailleurs, les solutions pour éviter que les réseaux sociaux ne facilitent la radicalisation ne semblent guère évidentes.

Si Twitter et Facebook ont pris des mesures radicales envers Trump – ce qui a d’emblée fait baisser d’un cran la tension politique, puisque le principal agitateur du pays n’avait plus de micro, et dans la foulée envers les comptes diffusant explicitement des appels à la violence ou des contre-vérités, laisser les « Big Tech » Twitter, Facebook ou Youtube décider du moment où la ligne rouge a été franchie n’est pas satisfaisant.

Même si cela ne contrevient pas au premier amendement de la constitution américaine sur la liberté d’expression (les plateformes ne font qu’appliquer les règles d’utilisation qu’ils ont fixées en tant que fournisseur privé d’un service), il paraît difficile de faire de ces acteurs le seul régulateur des discours violents, si tant est qu’ils veuillent jouer ce rôle sur le long terme ou qu’ils soient prêts à modifier leurs algorithmes de suggestion de contenu.

Il s’agit donc de s’attaquer aux racines du mal, à ce qui crée un terreau propice à l’exaspération et au passage d’une partie de la population. Le débat sur les raisons qui poussent un certain nombre d’américains, majoritairement blancs, à trouver leur compte dans la rhétorique de l’ultra-droite, des suprémacistes blancs et des mouvements paramilitaires, au point de basculer dans la violence est nourri aux Etats-Unis et on reverra le lecteur à un article du New York Times qui fait une synthèse complète des explications données par plusieurs experts du monde académique.

Si la question de la crainte de la disparition des « valeurs » américaines paraît délicate à résoudre pour un Président qui se situe dans le camp progressiste, lequel attend de lui des avancées sociétales, Biden peut en revanche agir sur une autre des sources du malaise de ces américains blancs peu diplômés, à savoir le sentiment de déclassement économique, en obtenant – on se répète – rapidement des résultats s’agissant de la lutte contre la pauvreté ou contre les inégalités économiques.

Plus que tous les discours sur l’ « âme de l’Amérique » ou que le fait d’affirmer qu’« unie l’Amérique est capable de relever n’importe quel challenge », ce qui peut permettre à Biden de calmer les tensions, ce sont sans doute les premiers résultats qu’il doit impérativement obtenir : vacciner rapidement un maximum de gens, permettre aux enfants de retourner à l’école, recréer des emplois, sauver les petits entrepreneurs, traiter la question de la dette étudiante, éviter les expulsions locatives, etc.

Refaire fonctionner Washington

La capacité à agir sera dès lors déterminante. Et elle dépend étroitement, compte tenu de l’équilibre entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif prévu par la constitution américaine, de la capacité du Congrès à légiférer.

Joe Biden ne s’attendait certainement pas, en cas de victoire, à bénéficier du concours bienveillant des élus républicains au Congrès pour mettre en œuvre son programme. L’attitude des républicains après l’élection, laissant, sans hésiter un seul instant, Trump mener son entreprise de contestation des élections, était venu confirmer cette crainte. Mais les événements de début janvier n’ont rien arrangé.

Bien sûr, en remportant les deux sièges en Géorgie, Joe Biden et les démocrates sont majoritaires au Sénat (grâce à la voix de la vice-présidente Kamala Harris qui préside formellement cette assemblée) et en maîtrisent désormais l’ordre du jour, ce qui est absolument déterminant : c’est en refusant d’examiner certains textes ou projets de nomination que la majorité républicaine avait considérablement miné une bonne partie des 8 ans de Présidence Obama (les mauvaises langues diront que le Sénat républicain n’a pas beaucoup plus agi pendant le mandat Trump, se consacrant essentiellement, une fois des baisses de taxes adoptées en 2017, de nommer un maximum de juges conservateurs dans les instances juridiques de tout niveau).

Mais la majorité démocrate n’a aucune marge et Biden devra composer avec une aile gauche et une aile modérée du parti démocrate qui ont déjà commencé à se disputer. Il sera soumis à la bonne volonté de quelques franc-tireurs : on pense à Bernie Sanders par exemple, même si Biden le soigne depuis son élection (Bernie sera président de la commission budgétaire au Sénat, poste prestigieux même si sans réel pouvoir), mais aussi à Joe Manchin, sénateur démocrate de West Virginia, présenté depuis début janvier comme le « sénateur le plus puissant des Etats-Unis ».

Manchin est en effet démocrate, mais il appartient à ces démocrates sudistes traditionnels, interventionnistes et « populistes » (au sens économique et américain du terme, c’est-à-dire attachés à la défense des intérêts des ouvriers et des classes moyennes et à l’existence de filets de sécurité) mais pas franchement progressistes sur le plan sociétal. Manchin est ainsi connu pour un spot télévisé de sa campagne sénatoriale de 2010, où il ne faisait pas mystère de son opposition aux politiques portées à l’époque par Barack Obama, par exemple en matière de protection de l’environnement ou de lutte contre le changement climatique.

Manchin remettra son mandat en jeu en 2024 dans un état où Donald Trump a remporté en 2020 69% des voix (contre 30% pour Joe Biden) et où les 3 candidats républicains à la chambre des représentants et la candidate républicaine au Sénat ont remporté avec des écarts du même ordre leur siège en novembre dernier. Ceci l’incitera à coup sûr à la plus grande prudence et à étudier avec soin chacun de ses votes.

Biden pourra peut-être compter, pour compenser d’éventuelles défections dans le camp démocrate, sur le soutien au cas par cas de quelques républicains modérés. Mais de nombreux textes supposent d’obtenir non pas la majorité simple au Sénat, mais d’obtenir 60 voix pour empêcher les manœuvres dilatoires des opposants à un texte (le fameux « filibuster » qui permet de prolonger indéfiniment les débats et dès lors de rejeter, en pratique, un texte). Si des contournements existent aussi (en liant par exemples certaines mesures à des textes budgétaires qui exigent une majorité simple), ils sont limités et Biden va de toute façon devoir composer avec les républicains.

Même s’il sait qu’il risque de devoir atténuer ces projets les plus ambitieux (par exemple la hausse progressive du salaire minimum fédéral pour le passer à 15 dollars de l’heure d’ici 2026, annoncé le 14 janvier), Biden paraît très confiant sur sa capacité à embarquer certains républicains, fort de sa longue expérience de sénateur et de quelques négociations fructueuses menées avec les républicains quand il était sénateur mais aussi vice-Président.

Il sous-estime néanmoins peut-être le risque d’avoir en face de lui des républicains décidés, comme pendant les années Obama, à bloquer systématiquement toute proposition, avec l’espoir de retombées électorales positives lors des élections de mi-mandat en 2022.

On pourrait qualifier cela de l’irresponsabilité, de cynisme ou de trahison de la notion d’intérêt général – autant de caractéristiques classiques dans la classe politique américaine, et pas seulement au sein du parti républicain. Mais il y a aussi une réalité politique avec laquelle les républicains doivent composer. Une partie de leurs électeurs, et pas seulement ceux qui ne reconnaissent pas la légitimité de Biden, ne leur pardonneront pas de travailler à des compromis avec les « libéraux », les « socialistes », les « internationalistes », les « fossoyeurs des vraies valeurs américaines », etc.

Le lancement d’une procédure d’ « impeachment » contre Trump, suite à l’envahissement du Capitole, n’a fait que compliquer la position des républicains, qui vont se retrouver dans quelques jours en situation non seulement de condamner (et dès lors dans la probablement de rendre inéligible) un ex-Président républicain qui reste très populaire dans leur électorat, mais aussi de voter sur les premiers projets législatifs de le nouvelle administration et notamment le nouveau train de mesures de soutien à l’économie, pour un montant de 1900 milliards de dollars, présenté il y a quelques jours par Biden. Il leur sera difficile de donner dès le début du mandat deux victoires importantes au camp démocrate.

Il ne s’agit pas ici de contester l’opportunité de l’ « impeachment » : si inciter des manifestants à prendre d’assaut le pouvoir législatif pour renverser le résultat d’une élection n’est pas passible d’ « impeachment », quelle action d’un président en exercice le serait ? Il était indispensable de marquer le coup et de sanctionner l’instigateur pour dissuader d’autres politiciens populistes de se laisser tenter par ce type d’aventure.

Mais il y a un prix politique à payer à court et moyen terme et les démocrates qui se frottent les mains de mettre les républicains dans l’embarras en les poussant à se positionner sur Donald Trump se réjouissent un peu vite.

Biden et certains de ses proches, s’ils ont cherché à éviter de se prononcer sur l’ « impeachment »4Sa porte-parole a bien veillé à laisser Biden autant que possible en dehors du débat le 20 janvier.,ont laissé transparaître leur embarras à la perspective de voir les premières semaines du mandat parasitées par un procès au Sénat. Celui-ci risque en effet d’une part d’occuper une partie importante de l’agenda sénatorial et de retarder d’autant l’adoption de mesures que Biden souhaite mettre en œuvre rapidement, et d’autre part de braquer le parti républicain en le poussant à se retrancher dans une attitude d’obstruction permanente.

Par ailleurs, le Président Biden, qui veut montrer que Washington peut fonctionner et agir pour le bien des américains ordinaires, aurait sans doute préféré ne pas avoir à commencer son mandat par ce qui sera considéré par beaucoup comme une vengeance politique et qui risque de se traduire, comme lors des débats à la Chambre des représentants, par des échanges politiciens parfois bien éloignés des préoccupations immédiates de la population.

Si l’hypocrisie des républicains (au premier rang desquels ceux qui contestaient le plus fortement les résultats du 3 novembre) qui crient au risque de division est écœurante, il est certain que Biden aurait sans doute souhaité éviter de voir encore Trump (dont il n’a pas cité le nom, pas plus qu’il n’a fait référence à son bilan autrement qu’en creux, lors de son discours d’investiture) au cœur du débat pendant les premières semaines de son mandat.

Ce n’est pas parce que Biden a construit sa candidature en se présentant comme l’antidote à Trump qu’il veut inscrire sa Présidence sous ce seul prisme. A juste titre, il considère que Trump doit désormais disparaître des préoccupations des américains (ce qui explique aussi son manque d’empressement à l’idée d’engager des poursuites judiciaires envers son prédécesseur).

En réalité, davantage qu’une condamnation en justice de Trump ou une inéligibilité de ce dernier à l’issue du procès d’ « impeachment »,Joe Biden croit sans doute sincèrement qu’une Présidence classique et réussie, s’appuyant sur les leviers institutionnels prévus par la constitution, est le meilleur antidote au retour au pouvoir de Trump, ou d’un ersatz de ce dernier, en 2024.

Redonner de la légitimité aux institutions et notamment au processus électoral

Si Biden veut démontrer que Washington peut fonctionner et être autre chose qu’une machine à polémiques politiciennes, c’est qu’il est parfaitement conscient de la crise de confiance dans les institutions qui traverse la société américaine, qui est aussi un des éléments qui favorise les divisions et le regain de violence politique.

Ce sujet lui tenait déjà à cœur pendant la campagne électorale, lui qui chérit la constitution et qui pense sincèrement que les institutions américaines sont fonctionnelles dès lors que les élus cherchent à les faire fonctionner et non pas à les entraver ou à les utiliser à des fins personnelles.

Or il passe derrière un Président qui, comme son entourage proche, n’aura marqué aucun respect pour les institutions américaines. Au contraire, Trump et sa bande les auront instrumentalisées pour leur bénéfice personnel jusqu’au dernier moment (les proches du Président sortant ont ainsi monnayé le fait de suggérer à ce dernier des noms à inclure dans la liste finale des bénéficiaires d’une grâce présidentielle). Donald Trump avait surfé en 2016 sur le « dégagisme » qui animait une partie de la population. 4 ans plus tard, il n’a pas « nettoyé le marigot », bien au contraire. Et tous les sondages montrent plutôt une perte de confiance accrue dans les institutions.

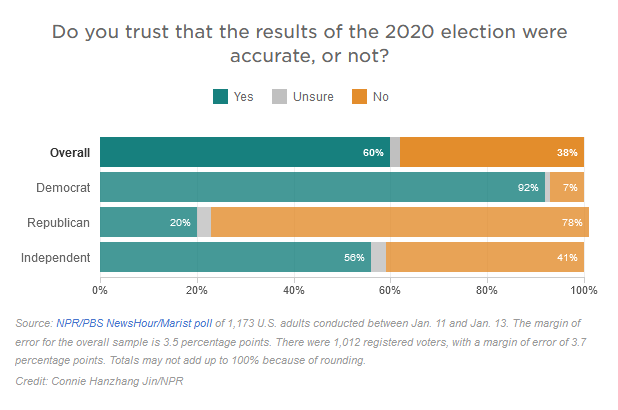

Le rétablissement de la confiance dans les institutions est par ailleurs devenu un problème plus personnel pour Biden après le 3 novembre, puisqu’une significative de la population, certes essentiellement du côté des partisans républicains, ne considère pas Joe Biden comme un Président légitime, comme le montre un sondage réalisé par l’institut Marist Polls pour NPR5D’autres sondages donnent des résultats du même ordre : celui de Quinnipac montre ainsi que 73% des républicains pensent que l’élection de 2020 a été entachée par des fraudes massives..

Les conditions d’organisation de la cérémonie d’investiture, contraintes à la fois par les mesures sanitaires liées à la pandémie et par la crainte de manifestions violentes, ont privé Biden d’une partie de la force d’un événement symbolique qui est censé habituellement tourner la page de l’élection et mettre fin définitivement à la période de deuil post-électoral des perdants6Même si la cérémonie, qui s’est déroulée à l’endroit même où les partisans de Trump avait commencé leur assaut sur le Capitole a permis de « re-sacraliser » les lieux..

La transformation du Capitole en forteresse et l’absence de public pouvaient donner l’impression d’une cérémonie entre membres de l’ « establishment » sans connexion avec les américains ordinaires. Si, comme pour la convention démocrate en août dernier, les organisateurs ont organisé un tour virtuel des Etats-Unis plutôt sympathique et réussi, l’absence de la procession traditionnelle entre le Capitole et la Maison Blanche, sous les acclamations du public, sera aussi un handicap.

Biden va donc pâtir, au moins dans un premier temps, d’un déficit de légitimité totalement injustifié, qui ne manquera pas d’amoindrir son discours sur la nécessité de mettre fin aux divisions qui traversent la société américaine.

S’il ne convaincra probablement jamais les américains les plus embrigadés dans l’ultra-droite et la galaxie MAGA, il peut prendre au mot les républicains qui appellent à lutter contre les fraudes électorales et profiter du choc ressenti par de nombreux américains suite à la séquence post-électorale de fin 2020 pour proposer une réforme électorale d’ampleur.

Il s’agirait à la fois de redonner un minimum de confiance dans un processus électoral mis à mal par les attaques incessantes de Trump et ses affidés, de limiter les risques de voir le scénario de 2020 se reproduire mais aussi de faciliter l’exercice du droit de vote pour un maximum de citoyens américains en consolidant encore le Voting Rights Act de 1965.

On a déjà longuement évoqué dans plusieurs chroniques (ici ou ici) les défauts du système électoral américain.

La remise en cause des dispositions constitutionnelles relatives au collège électoral, système très favorable aux républicains, pour passer à un suffrage direct (le « vote populaire » réclamé par une partie de la gauche américaine), paraît inatteignable. De même, la constitution prévoit que chaque état détermine le mode de désignation des grands électeurs, ce qui rend difficile une remise en cause généralisée du principe « winner takes all » qui veut que tous les grands électeurs d’un état soient attribués au vainqueur (qu’il gagne de 10 000 voix ou d’un million de voix) et qui est un facteur de tension dans les états les plus disputés7Si chaque état avait en 2020 attribué ses grands électeurs à la proportionnelle et non selon le principe de « winner takes all », Joe Biden aurait remporté l’élection mais moins nettement. Un changement de cette disposition ne serait donc pas à l’avantage de l’un ou l’autre des partis..

En revanche, il est tout à fait possible d’établir au niveau fédéral des dispositions plus claires sur l’éligibilité d’un certain nombre de citoyens (en mettant par exemple définitivement fin aux lois excluant les anciens détenus), de rendre obligatoire la possibilité de voter par correspondance (voire d’uniformiser les conditions dans lesquelles le vote par correspondance est possible), de clarifier les modalités de vérification de l’identité, d’encadrer les modalités de vote par procuration, etc. Ou de ré-instituer le droit de regard fédéral sur les lois électorales de certains états connus pour leurs pratiques discriminatoires, prévu par le Voting Rights Act mais désactivé par la Cour Suprême en 2013.

Autant de mesures de bon sens qui seront contestées hypocritement en mettant en avant le fédéralisme et la liberté qu’a chaque état de choisir ses modalités de vote. Mais le psychodrame de 2020 a peut-être créé un momentum favorable dans l’opinion publique et les démocrates, qui ont la majorité dans les deux chambres et qui promeuvent depuis longtemps l’adoption de ce type de mesures, ne devraient pas laisser passer leur chance.

Ces évolutions n’empêcheraient sans doute pas une partie des conservateurs de contester systématiquement la légitimité d’une victoire des démocrates, comme si, bloqués à l’époque du suffrage censitaire ou de la non-citoyenneté des afro-américains, ils n’avaient toujours pas accepté que les votes des électeurs urbains pauvres ou afro-américains « comptent » au même titre que les votes des électeurs blancs ruraux.

Il n’est cependant pas exclu et c’est sans un des enjeux de la bataille interne au parti républicain qui s’est engagée depuis début janvier, que certains républicains changent complètement d’attitude sur le sujet : est-il en effet viable à moyen et même à court terme dans certains états de tout miser électoralement, en l’assumant publiquement ou presque, sur la mobilisation des électeurs blancs combinée à la multiplication des obstacles pour les électeurs des minorités ? Les résultats de 2020, notamment en Géorgie, ont montré qu’un retour de bâton par rapport à cette attitude était en réalité possible et pouvait coûter très cher électoralement.

Autre piste que Biden devrait sérieusement étudier : un encadrement des règles de découpage électoral, laissées dans la plupart des états à la main de la majorité des parlements locaux (les « state legislature »), qui font dès lors leur petite cuisine pour préserver leurs acquis. Or, le « gerrymandering », pour reprendre le terme utilisé par les américains pour désigner les découpages électoraux calibrés pour favoriser un parti, ne permet pas seulement au parti qui y recourt de préserver ses positions dans les « state legislature » ou de maximiser le nombre de ses élus à la Chambre des représentants8Citons par exemple la méthode classiquement utilisée dans les états du Sud : concentrer un maximum d’électeurs afro-américains dans une ou deux circonscriptions de façon à se garantir la victoire dans les autres. : c’est aussi un facteur d’accentuation de la polarisation politique.

Dès lors qu’une circonscription est découpée de telle sort qu’elle soit acquise à un parti, il s’agit, pour être élu, de gagner la primaire de ce parti sans se soucier de la capacité à plaire aux électeurs du parti adverse. Et c’est ainsi que les républicains ont, sur les cycles électoraux récents, envoyé au Congrès de plus en plus de candidats radicaux ultra-conservateurs (et même des adeptes du mouvement QAnon), capables de gagner la primaire républicaine et ensuite d’être élus facilement lors des élections générales, malgré les réserves des modérés de leur camp ou des démocrates.

Une réforme visant par exemple à forcer une approche bi-partisane des découpages électoraux ou à donner un droit de regard du gouvernement fédéral sur ces découpages électoraux, ne serait évidemment pas simple à faire passer, puisque là encore toute ingérence du niveau fédéral dans les processus électoraux locaux est présentée comme une attaque contre le fédéralisme auxquels de nombreux américains sont attachés.

Les défauts du processus électoral ne sont pas les seuls problèmes institutionnels à résoudre : le Congrès ne fonctionne pas, la Cour Suprême est trop politisée, etc.

Biden paraît cependant réticent à l’idée de réformer les règles de composition de la Cour Suprême (pour tenter de rajouter des juges progressistes) ou de supprimer le « filibuster », comme l’y invitent l’aile progressiste du parti démocrate. Autant de mesures qui paraissent attirantes quand on dispose de la majorité au Congrès, mais beaucoup moins dès lors que les démocrates repasseraient dans l’opposition.

Biden pourrait en revanche être tenté de pousser à la reconnaissance du District of Columbia (qui comprend la ville de Washington et les alentours) comme un véritable état, puisque si les habitants de Washington D.C. votent à la présidentielle (et élisent 3 grands électeurs), ils n’ont pas de sénateurs ni de représentants. Il devra affronter un barrage républicain, puisqu’une telle reconnaissance garantirait presque à coup sûr deux sénateurs démocrates supplémentaires. La question de l’avenir de Porto Rico (3 millions d’habitants) et de sa représentation au Congrès, qui n’est pas nouvelle non plus, pourrait également se poser.

Au final, Biden semble bien décidé à restaurer les institutions en changeant l’état d’esprit des élus. C’est un pari risqué, mais il n’a de toute façon pas vraiment le choix puisque les démocrates ne disposent pas d’une majorité suffisamment nette pour envisager de passer des réformes significatives. Reste à miser sur le fait que Biden ait encore suffisamment de persuasion et de talent de négociateur.

Il est certain qu’il s’investira en tout cas à plein sur cette question, car redonner de la légitimité au processus électoral et en même temps aux institutions n’est pas qu’un enjeu de politique intérieure : c’est aussi un enjeu déterminant sur le plan international.

Reprendre pied sur la scène internationale avec une image singulièrement écornée

On ne peut en effet pas terminer ce panorama des défis du Président Biden sans évoquer les questions internationales, comme souvent largement oubliées lors de la campagne électorale. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Joe Biden arrive, là encore, sur un terrain miné par son prédécesseur.

Pendant 4 ans, l’administration Trump, dans bien des domaines incompétente et incapable de mettre en œuvre les promesses du Président, a pour le coup très bien déployé les orientations diplomatiques de Donald Trump, parfaitement résumées dans son discours lors de la session d’automne de l’Assemblée Générale des Nations Unies : isolationnisme, unilatéralisme (soit deux déclinaisons complémentaires du slogan « America First »), désengagement des conflits internationaux et rapport de force permanent. Le tout en confondant souvent les intérêts des Etats-Unis avec les intérêts politiques et économiques de Trump lui-même.

Trump est sans doute assez satisfait de son bilan diplomatique : il a investi un minimum de temps et d’argent dans les instances multilatérales ; il s’est retiré – ou engagé le retrait – des forces armées américaines de plusieurs théâtres d’opération internationaux (Syrie, Afghanistan) ; il a satisfait les organisations sionistes et les « faucons » républicains s’agissant de son attitude sur le conflit israélo-palestinien et de l’Iran (ce qui lui a sans doute garanti des financements de campagne importants) ; il a joué au dur avec la Chine sur les questions commerciales9Sans qu’on sache réellement si cela a profité aux Etats-Unis, ou si des négociations plus classiques n’auraient pas aussi bien permis de traiter les sujets. ; il a réussi, sans qu’on sache très bien dans quel objectif10On ne peut s’empêcher de penser qu’il a d’abord préservé les intérêts économiques du groupe Trump plutôt que rempli des objectifs diplomatiques., à maintenir de bonnes relations avec la Russie et l’Arabie Saoudite malgré les « turpitudes » des uns (politique de récompense des talibans pour l’assassinat de soldats américains, cyberattaque contre le gouvernement fédéral américain) et des autres (assassinat de M. Khashoggi, éditorialiste du Washington Post) ; etc.

En revanche, si on analyse son bilan au prisme de la stabilité internationale, il est évidemment moins reluisant : la Corée du Nord a continué à développer son projet nucléaire, tout comme l’Iran, où les tentatives de déstabilisation du régime n’ont eu aucune efficacité (pas plus qu’à Cuba ou au Venezuela d’ailleurs). L’Afghanistan et le Syrie sont des bombes à retardement et de possibles foyers de renaissance pour le terrorisme islamiste. Le conflit israélo-palestinien paraît toujours plus inextricable.

Le multilatéralisme est fragilisé, entre l’OMC bloqué pendant 4 ans, la lutte contre le changement climatique qui a continué tant bien que mal sans le second émetteur de gaz à effet de serre, et les menaces permanentes de désengagement des Nations-Unies, concrétisée par un retrait de l’OMS. Le tout à la grande satisfaction d’un certain nombre d’acteurs partageant la vision « Trumpienne » des relations internationales (Russie, Turquie, etc.) qui ont saisi l’opportunité pour renforcer leurs positions géostratégiques de façon unilatérale. Sans même parler de la Chine qui a profité du « vide » laissé pour avancer ses pions, c’est-à-dire investir les organisations internationales, déployer sa diplomatie économique, se présenter comme un champion de la lutte contre le changement climatique, resserrer les liens avec de nombreux pays en Afrique mais aussi en Europe, etc.

Enfin, le prestige américain, déjà soumis à de fortes critiques, a été considérablement terni par l’image d’un Président alternant les déclarations diplomatiques grotesques (projet d’acheter le Groenland) et dangereuses (menaces d’intervention au Venezuela, arrêt d’une attaque contre l’Iran à quelques minutes près, etc.), mettant en place un « muslim ban » (restriction à l’entrée de ressortissants d’un certain nombre de pays musulmans, adopté dans les tout premiers jours du mandat de Trump en janvier 2017 et encore en vigueur début 2021), etc.

C’est finalement, et peut-être surtout, l’image des Etats-Unis comme « la plus grande démocratie du monde » qui en a pris un coup pendant 4 ans et surtout en 2020. Le mouvement « Black Lives Matter » suite à la mort de George Floyd a remis sur le devant de la scène l’existence de racisme aux Etats-Unis et les blessures encore vives de la période ségrégationniste : en refusant de s’attaquer au problème, alors que l’émotion nationale et internationale était énorme, Trump, dont on sait combien les actes étaient dictés principalement par des considérations électorales, a fait passer le message que pour de nombreux américains, il n’était pas question de s’attaquer à la question.

L’assaut du Capitole, à l’instigation du Président en exercice qui contestait sans le moindre élément de preuve le résultat des élections, a sans doute fini d’abîmer l’image des Etats-Unis comme « leader du monde libre », héraut de la démocratie, etc. Il faudra sans doute du temps pour reconstituer ce capital et retrouver son rôle de « leadership » que de nombreux pays agacés par le côté « donneur de leçon » des américains et de nombreux dirigeants contents de pouvoir désormais relativiser leurs propres turpitudes en matière de principes démocratiques ne sont sans doute pas prêts à reconnaître simplement parce que Donald Trump est parti.

Joe Biden, ancien président de la commission des affaires étrangères du Sénat, puis très impliqué dans plusieurs dossiers internationaux pendant ses 8 ans de vice-Présidence, porte une vision plus classique de la politique étrangère américaine (encore qu’il n’ait jamais été aussi va-t-en-guerre que la majorité des élus républicains et démocrates). Il a clairement pour objectif de restaurer la position américaine sur la scène internationale qu’il considère devoir être la sienne, pour des raisons morales mais aussi par pragmatisme, compte tenu des menaces sécuritaires ou de la nécessité pour l’économie américaine de contrer l’influence chinoise.

Lors de son audition par le Sénat, le prochain « Secretary of State » Anthony Blinken, un proche du nouveau Président puisqu’il était son conseiller diplomatique pendant ses 8 ans de vice-présidence, a ainsi explicité l’approche de l’administration Biden par rapport à la politique étrangère :

« Le leadership américain compte encore. En réalité, le monde ne se gère pas tout seul. Quand les Etats-Unis sont absents, de deux choses l’une : soit d’autres pays essayent de prendre notre place, mais pas d’une façon qui correspond à nos intérêts et à nos valeurs, soit, ce qui n’est pas mieux, personne n’intervient et c’est le chaos. Dans les deux cas, cela ne sert pas les intérêts du peuple américain. »

Anthony Blinken, choisi par Joe Biden pour devenir le prochain ministre des affaires étrangères, lors de son audition au Sénat le 19 janvier.

Mais Biden devra faire face à plusieurs écueils.

Le premier est lié à l’attitude de l’administration Trump depuis le 3 novembre, que certains collaborateurs de Biden ont été jusqu’à traité, en off, de « sabotage ». Au-delà de tarder à donner accès aux dossiers aux équipes de Biden, l’administration Trump, sous l’égide de son « secretary of state »11Equivalent du ministre des affaires étrangères., le dangereux faucon Mike Pompeo a, contrairement à la tradition qui prône pour une coopération renforcée entre les équipes sortantes et entrantes sur toute décision qui engage les Etats-Unis à moyen ou long terme, cherché à limiter au maximum la marge de manœuvre du futur Président et de truffer l’héritage de pièges diplomatiques et politiques.

Ainsi, c’est Biden qui devra gérer les suites du retrait des troupes d’Afghanistan, déconseillés par une grande majorité d’experts et qui ne commencera qu’après le 20 janvier. Autre exemple, en plaçant le 12 janvier Cuba sur la liste des pays « soutien du terrorisme », Pompeo a placé Biden, qui voudra sans doute poursuivre l’entreprise de normalisation des relations lancée par Obama, dans une situation inconfortable, dont il ne se sortira qu’au risque de perdre encore des voix dans l’électorat cubano-américain de Floride.

Le deuxième écueil réside dans le risque, qu’on a souvent perçu dans le discours de Joe Biden, de traiter le mandat de Trump comme une simple parenthèse et de vouloir un peu trop vite redevenir le « patron » au niveau mondial, comme si de rien n’était. Il va plutôt falloir faire preuve d’humilité car, sur de nombreux sujets, il s’est passé des choses sans les américains. Blinken a bien dans son audition utilisé le terme d’ « humilité », mais aussi expliqué que les Etats-Unis pouvaient être confiants car « à leur meilleur, les Etats-Unis ont la capacité comme aucun autre pays de mobiliser les autres pour le bien commun ».

Les premiers signaux ne rassurent pas forcément sur le sujet, quand on voit par exemple Biden annoncer maladroitement qu’il va « reprendre le leadership » et réunir une conférence « climat » au printemps, plutôt que de s’inscrire dans les travaux menés depuis 4 ans sous l’égide des instances multilatérales compétentes, sous l’impulsion de l’Union Européenne mais aussi de la Chine.

Par ailleurs, Biden doit s’attendre à une certaine méfiance vis-à-vis des engagements américains. Si Trump a perdu, il a recueilli un nombre de voix impressionnant et il est loin d’être unanimement désavoué (au moins à ce stade) au sein du camp républicain. Rien ne dit qu’en 2024, les américains ne vont pas élire à nouveau un Président partageant les mêmes orientations diplomatiques et le même mépris de la parole donnée au niveau international.

Le dernier écueil se situe sur le plan intérieur : de nombreux américains, et pas seulement les plus fervents supporters du Président Trump, se sont accommodés de sa politique étrangère et de recroquevillement sur eux-mêmes des Etats-Unis. Réinvestir la scène internationale, c’est prêter facilement le flanc aux critiques des tenants de « America First »,qui depuis longtemps surfent sur l’image de démocrates focalisés sur les intérêts des « gagnants de la mondialisation », « exportateurs des emplois américains », etc.

L’auteur a conscience de se répéter, mais encore un fois, la clé pour Biden résidera dans sa capacité à obtenir, sur le plan international, des résultats concrets et perceptibles pour les américains ordinaires : le retour à des relations commerciales apaisées avec les principaux partenaires commerciaux devra par exemple se traduire par un impact positif pour les agriculteurs ou pour les constructeurs automobiles américains.

Les armes de Biden : l’empathie, la compétence et le refus de la politique spectacle

L’ampleur des chantiers n’empêche pas, malgré tout, être optimiste, car Joe Biden ne manque pas d’atouts. Tout d’abord, sa personnalité, son empathie et ses qualités relationnelles (on en parlait longuement ici) sont parfaitement adaptées à une situation de crise.

Ensuite, il a su composer autour de lui une équipe soudée et compétente et au-delà une administration très solide et expérimentée12Cela tranche avec son prédécesseur qui considérait avant tout les maroquins ministériels comme des récompenses pour ses meilleurs contributeurs et ses soutiens les plus intransigeants, sans se soucier le moins du monde de leurs compétences..

Les nominations annoncées n’ont pas suscité de critiques majeures et ont même été largement saluées, parce qu’elles ne sont pas polémiques et parce qu’au final, l’équipe constituée est très diverse, avec des femmes, des afro-américains, des « latinos » et des indien-américains à des postes clés, différentes générations, l’ensemble des tendances du parti démocrate représentées, etc.

Immédiatement opérationnelle, l’équipe Biden n’a pas vraiment souffert de l’absence totale de coopération de l’administration précédente et le Président arrive lancé : il a dès l’après-midi de son investiture signé 17 décrets présidentiels et chaque jour de sa première semaine de travail sera marqué par une thématique (pandémie, crise économique, changement climatique, politique étrangère, etc.).

Dans ses premières décisions et actions, l’administration Biden devra cependant trouver un savant équilibre entre les mesures emblématiques très attendues par une partie du camp démocrate et des mesures moins partisanes démontrant sa volonté affichée de « travailler pour tous les américains ».

Car Biden est attendu au tournant par les conservateurs, qui n’ont pas manqué de l’accuser d’hypocrisie en remarquant que si Biden appelle à l’unité, une grande partie des mesures adoptées le 20 janvier (abrogation du « muslim ban », suspension des financements dédiés à la construction du mur à la frontière avec le Mexique, retour des Etats-Unis dans l’accord de Paris sur le changement climatique, réintégration de l’OMS, suspension d’un projet de pipeline controversé,…) détricotaient tout simplement le bilan de son prédécesseur13Une pratique courante à chaque alternance du pouvoir, d’autant plus tentante lorsque l’administration précédente a eu largement recours à l’outil des décrets présidentiels, faute de pouvoir légiférer. et étaient à ce titre clivantes.

Pour faire face à ces attaques et à toutes celles qui vont suivre, le nouveau Président a un atout qui pourrait bien lui être utile. Peut-être simplement par un effet générationnel, peut-être parce qu’il n’a plus rien à attendre de l’avenir, ou par conviction, Biden préfère les modes de communication à l’ancienne à un point tel qu’il paraît finalement imperméable aux tumultes des réseaux sociaux et de la « breaking news ». Il préférera toujours différer une réponse plutôt que de « faire le buzz », refusera d’entrer dans les polémiques interminables ou de mordre aux hameçons et aux provocations tendues par ces adversaires (et par les journalistes) – lesquelles n’ont d’ailleurs pas tardé.

Voilà qui peut lui épargner un gaspillage d’énergie médiatique qui pourrait, si Biden arrive à imposer son propre rythme médiatique, changer la nature du débat public, en le recentrant sur les questions de fond, quitte à laisser l’ultra-droite et son écosystème médiatique s’isoler dans sa bulle complotiste et outrancière – elle a déjà commencé. Cela suppose néanmoins que les médias « mainstream » soient prêts à s’habituer à une actualité politique moins spectaculaire, dans tous les sens du terme. Fatigués par 4 ans de turbulences, on les sent à ce stade prêts à jouer le jeu. Reste à voir sur la durée et à mesurer les éventuelles conséquences sur l’audimat.

Ces atouts, Biden les connaît et il a su les exploiter pendant la campagne électorale. Il en a aussi joué depuis l’élection : il n’a pas fait d’erreurs politiques, ni dans les annonces concernant ses priorités d’action, ni dans les choix pour composer son administration, ni dans sa communication par rapport au refus de Trump de reconnaître sa défaite, ce qui a sans doute contribué au succès des candidats démocrates dans les scrutins sénatoriaux de Géorgie (les mauvaises langues diront que des bourdes auraient eu peu de conséquences de toute façon tant l’attention médiatique était focalisée sur le Président sortant).

Il n’y a donc pas de raisons qu’il ne parvienne pas à continuer à le faire, d’autant qu’on a la faiblesse de croire qu’ayant déjà été vice-président 8 ans, Biden est largement immunisé contre l’ivresse du pouvoir.

Consacrer son temps et son énergie à l’action concrète plutôt qu’à la polémique, voilà qui ne manquerait pas de détonner après 4 ans de Trumpisme – mais aussi sur la scène internationale.

Espérons que l’administration Biden parviendra à tenir cette ligne directrice. Espérons aussi que cette méthode permettra de rallier des élus républicains soucieux de l’intérêt général et ainsi faire la preuve de son efficacité en produisant des résultats. Et puisqu’il n’est pas interdit de rêver, espérons que ce principe de gouvernement obtienne la reconnaissance des électeurs et fassent des émules, aux Etats-Unis comme ailleurs.