Si les démocrates ont poussé un grand « ouf » de soulagement après la victoire de Joe Biden, ils sont pour autant loin de considérer que les élections du 3 novembre sont un succès franc et massif.

Certes ils ont encore une petite chance d’obtenir la majorité au Sénat1En remportant les deux sièges encore en jeu en Géorgie, ils obtiendraient 50 voix, autant que les républicains et c’est alors la voix de la vice-présidente Kamala Harris, qui préside formellement le Sénat, qui permettrait de faire la différence.. Mais même dans ce cas, ils n’auront aucune marge de manœuvre au Sénat, de même qu’ils sortent des élections à la Chambre des représentants avec une majorité réduite à 4 voix, eux qui ambitionnaient d’atteindre 25 à 30 voix de majorité.

Au-delà de la déception logique, compte tenu de l’écart entre les résultats et les sondages, c’est le contenu plus détaillé des résultats qui pose des questions importantes pour l’avenir du parti.

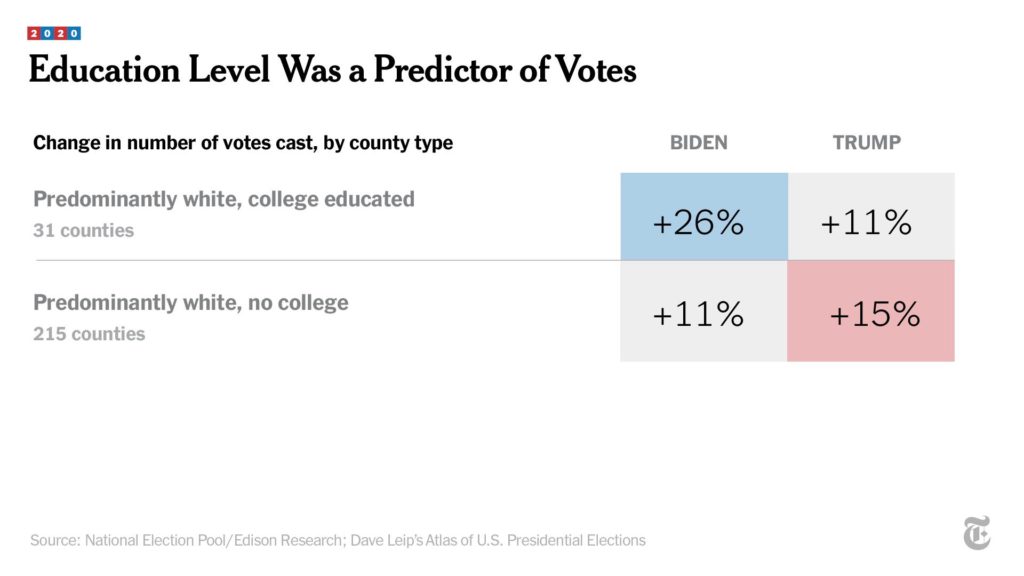

La principale préoccupation tient au fait que, selon les sondages de sortie des urnes, Joe Biden a très peu progressé, et beaucoup moins qu’il ne l’espérait (et que les sondages ne le prévoyaient) au sein de l’électorat blanc peu diplômé, qui représente encore 44% des citoyens américains en âge de voter2Contre 51% en 2008.. La performance de Donald Trump au sein des électeurs peu diplômés en 2016 n’était donc pas un accident.

Le parti démocrate a peut-être durablement perdu les classes populaires. L’approche centriste et modérée s’agissant de la politique économique (interventionnisme réduit, promotion du libre-échange, avancées limitées en matière de filet de sécurité, etc.) mais ambitieuse en matière de progrès sociétaux (droit à l’avortement, mariage homosexuel, etc.), initiée en 1992 par Clinton et qui servi de fil conducteur depuis aux candidats démocrates, a peut-être atteint ses limites. Elle a permis de séduire et de consolider l’adhésion des élites libérales et d’attirer des électeurs diplômés et à l’aise sur le plan économique – on pourrait dire les « gagnants de la mondialisation » – mais elle semble avoir durablement aliéné l’électorat populaire. Autrement dit, pour reprendre l’expression de l’éditorialiste vétéran Mark Shields, « le parti de la bière » est devenu « le parti du Chardonnay ».

Une conséquence positive de cette situation est que Joe Biden a fait bien mieux qu’Hillary Clinton, toujours selon les sondages sortie des urnes, dans l’électorat blanc diplômé, qui s’est par ailleurs déplacé massivement pour voter.

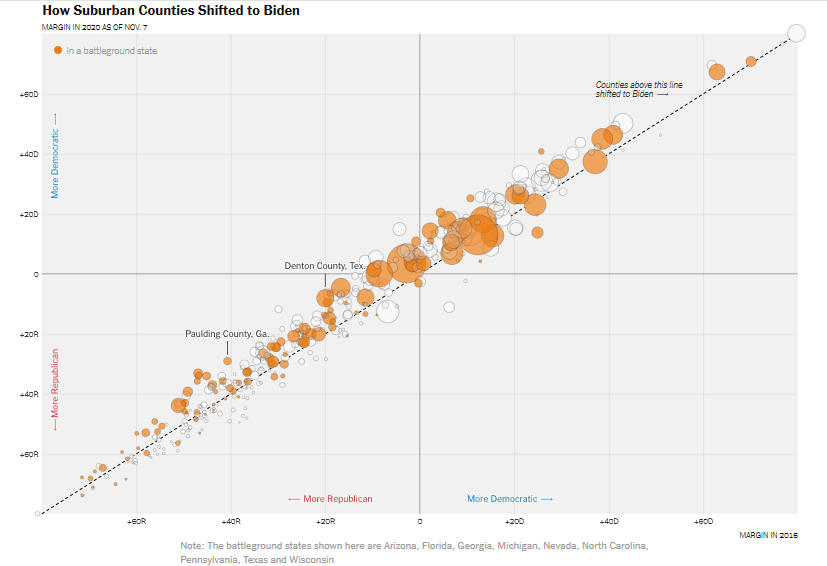

C’est sans doute le soutien des électeurs diplômés des banlieues résidentielles qui a été un des éléments majeurs de la victoire de Biden dans plusieurs états clés du scrutin, notamment en Géorgie, en Pennsylvanie ou dans l’Arizona comme le montre l’analyse détaillée du New York Times sur les résultats enregistrés dans les comtés considérés comme des banlieues résidentielles.

Cela étant, le soutien d’une partie grandissante des électeurs blancs diplômés (ou aisés, la corrélation étant très forte) ne peut pas tout, comme le prouvent les résultats des élections à la Chambre des représentants : les démocrates n’ont pas réussi à gagner de nouvelles circonscriptions dans des banlieues résidentielles et ont même perdu certains sièges acquis en 2018, leurs candidats ayant notamment eu à faire face à une forte mobilisation de l’électorat pro-Trump dans des états solidement républicains. Sur le long terme, l’adhésion de l’électorat des banlieues résidentielles aisées à des niveaux comme ceux enregistrés en 2018 et 2020 reste sujette à caution.

La désaffection ou la méfiance des classes populaires vis-à-vis du parti démocrate est peut-être dans le même temps une des explications des scores décevants réalisés auprès des électeurs issus des minorités ethniques.

En partie pour les mêmes raisons que celles conduisant les électeurs blancs peu diplômés et soucieux de leur situation économique à voter Donald Trump, ce dernier a progressé dans l’électorat « latino »3On en déjà longuement parlé dans de précédentes chroniques.,qui est donc loin d’être massivement et uniformément acquis au parti démocrate.

Si les afro-américains ont encore voté à 90% environ pour le candidat démocrate, c’est leur niveau de participation qui s’est avéré décevant. Il a certes augmenté en moyenne par rapport à 2016, mais la participation n’a pas augmenté significativement dans les grandes villes à forte population afro-américaine, même dans des états à fort enjeu pour la présidentielle : c’est le cas à Détroit (Michigan), Philadelphie (Pennsylvanie) ou Milwaukee (Wisconsin), où la hausse de la participation a été moindre que dans le reste de l’état. Au final, la hausse de la participation des afro-américains a été moindre que celle des autres segments électoraux, y compris dans des états comme la Géorgie, malgré une campagne de terrain très active qui ciblait particulièrement ces électeurs. La part des afro-américains dans l’ensemble des électeurs ayant effectivement voté a de fait baissé.

Autrement dit, alors même que la présence de Donald Trump sur le bulletin de vote était un argument en soi, et que Joe Biden bénéficie d’une relation privilégiée avec la communauté afro-américaine et du soutien actif des leaders de cette communauté, les démocrates ont connu un problème de mobilisation des électeurs afro-américains qu’ils ont moins mobilisé que les électeurs blancs. Si à ce stade, il n’y a pas vraiment d’explications à ce phénomène (elles viendront sans doute dans les mois qui viennent après des enquêtes de terrain ou une analyse plus approfondie des résultats par bureau de vote, etc.), cela constitue à juste titre une préoccupation pour le camp démocrate.

Au final, les démocrates font le constat qu’ils n’ont pas gagné en récupérant les électeurs qui avaient fait défaut à Hillary Clinton en 2016 : jeunes, afro-américains, électeurs peu diplômés. Par exemple, si, en 2016, le taux de participation des afro-américains avait atteint celui enregistré en 2020, Hillary Clinton aurait toutes choses égales par ailleurs, obtenu la majorité au collège électoral. En revanche, si on simule l’élection de 2016 en affectant à chaque segment électoral le taux de participation de 2020 (et en conservant le score de Donald Trump et de la candidate démocrate en 2016 dans chaque segment électoral), Hillary Clinton aurait été battue.

L’apparition d’une nouvelle « coalition » électorale gagnante, au sein de laquelle les populations diplômés et aisées jouent un rôle important, pourrait être une bonne nouvelle. Mais cette coalition est en réalité bien fragile, comme l’ont souvent été les coalitions « démocrates » qui rassemblent des populations aux priorités politiques diverses, qui, si elles ne sont pas contradictoires, peuvent difficilement être toutes menées de front lorsque le parti est au pouvoir, faute de pouvoir disposer d’une majorité nette au Congrès et d’un capital politique suffisant.

Cette coalition est peut-être aussi largement conjoncturelle : un moteur majeur du vote Biden a sans doute été le rejet de Donald Trump, même si Biden a su aussi peu à peu créer une adhésion à sa candidature. C’était prévu et assumé par Joe Biden qui avait fait de l’objectif de chasser Trump du pouvoir son principal argument de campagne, depuis son engagement dans la course à l’investiture démocrate et donc avant même que les événements exceptionnels de 2020 (pandémie, mouvements pour la lutte contre les inégalités raciales) ne viennent mettre encore plus en évidence les défauts du Président.

Il faut aussi redire combien le profil assez unique de Joe Biden était particulièrement adapté à la situation : issu lui-même des classes populaires et jouant énormément là-dessus, il pouvait grappiller des voix dans l’électorat populaire4Il est bien possible que cela l’ait aidé à gagner des voix précieuses dans l’Est de la Pennsylvanie dont il est originaire. ; modéré, et avec un programme de campagne ambitieux mais ciblé sur des sujets capables de transcender en partie les appartenances partisanes (amélioration de la couverture santé, lutte contre le changement climatique), il pouvait ne pas effrayer les républicains « anti-Trump » ; sa relation historique avec la communauté afro-américaine et le choix comme colistière de Kamala Harris étaient de nature à mobiliser les électeurs des minorités.

Mais Biden n’est pas un leader à long terme du parti et on imagine mal retrouver un profil comme le sien dans les figures qui se disputeront le leadership du parti dans les années à venir et l’investiture pour l’élection présidentielle de 2024.

Dès lors, les démocrates savent qu’ils doivent largement redéfinir leur stratégie électorale et leur positionnement politique pour les années à venir, avec déjà en tête les élections de mi-mandat de 2022 où ils chercheront à préserver leur courte majorité à la Chambre des représentants et dans le même temps à gagner (ou consolider) la majorité au Sénat.

Les enjeux identifiés découlent évidemment des constats précédents : comment récupérer l’électorat populaire ? Rien ne dit que républicains arriveront, sans Donald Trump, à pérenniser la mobilisation des électeurs blancs peu diplômés, mais c’est en tout cas leur objectif principal à ce stade lien, bien plus que d’essayer de récupérer les déçus du « Trumpisme ». Comment sécuriser davantage l’électorat issu des minorités, et ce d’autant plus que la part des afro-américains et surtout des « latinos » dans les citoyens en âge de voter augmente par l’effet mécanique de l’évolution démographique des Etats-Unis ?

Certaines réponses sont consensuelles : il faut mieux faire campagne sur le terrain, ou investir davantage dans la campagne digitale et mieux utiliser les réseaux sociaux pour contester la suprématie des républicains, et surtout de l’ultra-droite, sur cet outil et ainsi mieux lutter contre la désinformation.

En revanche, les premiers déchirements sur le positionnement politique du parti et les priorités du mandat qu’exercera Joe Biden dans un peu plus d’un mois n’ont pas tardé à être exposés sur la place publique. Et ce sans même attendre le verdict des élections sénatoriales qui se dérouleront le 5 janvier en Géorgie et détermineront la marge de manœuvre au Congrès du président Biden et donc le champ des possibles en matière de mesures législatives.

En réalité, une fois Donald Trump battu, les démocrates ont perdu ce qui avait cimenté leur unité et leur avait permis de taire les dissensions entre modérés et progressistes.

Comme personne ne peut pas affirmer à ce stade que la victoire de Biden est liée à une promesse de campagne emblématique, à une catégorie électorale plus qu’à un autre (pas plus que les résultats décevants pour les élections au Congrès ne peuvent être attribués à un seul facteur), chacun met en avant la contribution de « ses » électeurs à la victoire de Biden pour défendre sa thèse sur la bonne stratégie adopter et pour faire pression sur les choix du futur Président.

Dans le camp modéré, on a regretté d’avoir été la cible d’attaques républicaines qui auraient été facilitées par certains slogans ou propositions très ambitieuses portées par l’aile gauche du parti (« Medicare for all », « Defund the police »5Des sondages ont d’ailleurs montré que c’est dans l’électorat « latino » que le slogan était le plus mal perçu, peut-être parce que de nombreux « latinos » font partie des forces de l’ordre., etc.) et par le fait que plusieurs figures médiatiques du parti ont revendiqué l’étiquette de socialiste. On y considère que les résultats décevants dans les élections au Congrès sont le signe que les positions très progressistes font peur à une bonne partie de la population et ne sont pas susceptibles de susciter un regain de participation chez les électeurs qu’elles seraient censées attirer le plus (notamment les électeurs les plus fragiles économiquement).

Les modérés expliquent par exemple que le soutien appuyé des démocrates aux manifestations du mouvement « Black Lives Matter » n’a finalement par rapporté autant de voix qu’on aurait pu l’espérer et a été contre-balancé par la peur de l’anarchie et du désordre.

Ils y voient la confirmation du risque qu’il y a faire de la lutte contre le racisme systémique la pierre angulaire du message adressé aux afro-américains et aux minorités en général. Une partie des électeurs issus des minorités (notamment les jeunes actifs afro-américains ou « latinos », mais sans doute aussi les afro-américains conservateurs sur le plan sociétal) ne souhaitent pas être considérés uniquement comme des « victimes », voire des « assistés ». C’est ce qui explique peut-être que certains aient pu être séduit par le discours porté par la campagne de Donald Trump sur les opportunités offertes par les bonnes performances de l’économie américaine, qui laissent à chacun la possibilité de « réussir » par lui-même.

Les modérés mettent également en avant les résultats de plusieurs referendums dans des bastions démocrates : en Californie, bastion du « libéralisme » (au sens américain du terme) ou dans l’Illinois, démocrate depuis 1992, les électeurs ont donné une majorité claire à Biden mais rejeté des projets d’augmentation des impôts payés par les plus aisés.

Les modérés estiment donc qu’il convient certes de mettre en œuvre la plate-forme de campagne du candidat Biden, mais de ne pas en faire trop en matière de rhétorique progressiste ou en matière de politique économique, (ou même s’agissant de la lutte contre le changement climatique) au risque de s’aliéner encore plus les conservateurs modérés et de perdre le soutien fragile des banlieues résidentielles, sans garantie de récupérer la base historique démocrate.

Chez les progressistes, on a évidemment le raisonnement inverse et on revendique sa part dans la victoire, en pointant la campagne active de Elizabeth Warren ou Bernie Sanders (beaucoup plus impliqué qu’en 2016) en estimant que c’est bien le soutien actif aux revendications du mouvement « Black Lives Matter » qui a permis une forte mobilisation d’une partie de la base démocrate. La tribune diffusée le 10 novembre par quatre des plus influentes organisations progressistes de la société civile détaille bien ces positions et n’hésite pas à renvoyer aux démocrates modérés leurs propres erreurs de communication et à leur imputer les résultats décevants du parti.

Certains progressistes reconnaissent bien un problème de slogans et de « branding » des propositions démocrates. Il ne faut donc pas revoir à la baisse l’ambition des programmes, mais, au contraire, mieux expliquer le contenu des mesures et leur impact.

A l’appui de cette thèse, les progressistes mettent en avant d’autres referendums, notamment ceux qui ont abouti à la légalisation de l’usage récréatif du cannabis dans des états républicains comme le Dakota du Sud6Où depuis 1940, un seul candidat démocrate à la présidentielle l’a emporté – Lyndon Johnson en 1964., ou l’adoption du passage du salaire horaire minimum à 15 dollars en Floride (état gagné assez nettement par Donald Trump).

Les démocrates constatent aussi que de nombreux candidats au Sénat élus en 2014 sur la promesse de démanteler l’Obamacare (le dispositif d’assurance santé voté au forceps à l’initiative du Président Obama en 2010), ou des candidats républicains au Sénat, se sont montrés beaucoup moins vindicatifs sur le dispositif en 2020, preuve que les idées démocrates feraient leur chemin.

Selon cette interprétation, la victoire de Donald Trump en 2016, ou son score au sein de l’électorat populaire en 2020, ne sont pas le seul fait d’un ancrage fort du conservatisme ou du conspirationnisme dans cet électorat, mais plutôt le signe d’une demande forte de changements radicaux, de lutte contre les inégalités économiques et la précarité, etc.

Il s’agit alors de ne pas être dépossédé par un parti républicain qui semble prêt à amorcer, dans la foulée de Donald Trump, un positionnement beaucoup plus « populiste » sur le plan économique – on en parlait ici. Pour cela, les progressistes appellent à mettre en place rapidement des mesures marquantes ou à proposer des changements radicaux et symboliques (hausse des impôts sur les plus riches, offensive contre le pouvoir des multinationales, etc.).

Les progressistes estiment aussi que leur parti ne peut se contenter de considérer que le vote des minorités lui est par définition acquis : la démographie n’est pas une stratégie, et il est indispensable de convaincre les électeurs afro-américains et « latinos » que le vote démocrate peut avoir un impact concret sur leur vie quotidienne.

Ils prônent dès lors des mesures fortes pour remédier au racisme systémique : mesures contre les violences policières, renforcement de l’encadrement fédéral des lois électorales pour protéger les droits civiques, réforme pénale, etc.

Autrement dit, les progressistes poussent le parti démocrate à accentuer encore son virage à gauche, alors même que la plate-forme de campagne de Biden était déjà la plus « à gauche » depuis l’élection de Roosevelt dans les années 30. Cette optique fait d’ailleurs penser à celle des républicains « pro-Trump » qui estiment qu’il faut toujours en faire plus dans le registre « Trumpiste »7Ou aux économistes de quelque obédience que ce soit qui estiment que si leurs préconisations n’ont pas fonctionné, c’est parce qu’on ne les a pas mises en place de façon suffisamment ambitieuse., comme s’il fallait définitivement prendre acte de la polarisation politique du pays et chercher à en bénéficier plutôt qu’à l’atténuer.

Présenté comme cela, le pari proposé par les progressistes paraît bien risqué : comme 2020 l’a rappelé (de même que les défaites en 2016 et encore plus nettement en 2020 de Bernie Sanders lors des primaires démocrates), les démocrates ont historiquement du mal à mobiliser les électeurs qui sont censés bénéficier de leurs propositions progressistes. Alors que, dans le même temps, les républicains excellent dans l’art de mobiliser contre ces mêmes propositions.

De fait, l’argument selon lequel des candidats très progressistes ont été élus ou réélus et n’ont pas été pénalisés par les propositions ambitieuses, régulièrement mis en avant à gauche du parti démocrate, est très discutable. Le plus souvent, ces candidats se présentaient dans des circonscriptions acquises aux démocrates où l’élection se joue d’abord lors de la primaire. La présence de progressistes au Congrès, qui ont écarté lors de primaires des caciques du parti8Après une première vague symbolisée par Alexandria Ocasio Cortez, élue dans le Bronx en 2018 en battant lors de la primaire un démocrate élu représentant depuis 20ans, on pense en 2020 à Jamaal Bowman, présenté comme une étoile montante du camp progressiste, qui a écarté Eliot Engel, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants qui briguait un 17ième mandat. traduit donc avant tout l’importance grandissante du courant progressiste au sein des militants du parti dans les bastions démocrates, notamment dans les métropoles des côtes Ouest et Est. Mais comme dans le même temps, certains candidats progressistes, comme la figure médiatique Ilhan Omar, ont fait beaucoup moins bien que Joe Biden dans leur circonscription,, on peine à croire que le progressisme tel qu’il est porté par Bernie Sanders ou AOC est en train de progresser significativement au-delà du cercle des militants.

Cela étant, les progressistes ont pour eux un argument majeur : contrairement aux modérés qui peinent à dégager des propositions marquantes, les progressistes portent des mesures économiques fortes et concrètes visant à remédier aux inégalités et à essayer de changer significativement et à court terme la vie des américains ordinaires : abandon par l’état fédéral de la dette étudiante ou gratuité des études universitaires, hausse du salaire minimum au niveau fédéral, accès universel à une assurance-santé abordable, etc.

Or, Joe Biden a parfaitement en tête l’impérieuse nécessité d’obtenir des résultats concrets pendant les deux ans qui viennent, faute de quoi le discours anti-élite et le « dégagisme » sur lequel le Trumpisme (et avant lui le mouvement du Tea Party basé notamment sur l’opposition au gouvernement fédéral) ont prospéré depuis 10 ans, a toutes les chances de rebondir dès 2022 et d’amener les Etats-Unis dans le mur.

Si Biden est désormais débarrassé de tout enjeu de « carrière » (il a laissé entendre qu’il ne ferait qu’un mandat et on a du mal à imaginer qu’il puisse se représenter, à 82 ans, en 2024), il a certainement une envie sincère de sortir son pays des crises en cours mais aussi de briser le cercle vicieux de la polarisation politique et de la défiance envers les institutions.

Biden n’a pu que prendre acte du fait qu’il ne pourrait pas compter sur un élan d’unité nationale et que le parti républicain semble bien décidé à ne pas lui faire le moindre cadeau au Congrès. Il n’a d’ailleurs pas du tout écarté l’idée de recourir (comme Trump a pu le faire régulièrement) à des « executive orders » (qu’on pourrait assimiler à des décrets présidentiels) pour mettre en œuvre ses promesses de campagne, quitte à minimiser le rôle du Congrès auquel il est pourtant très attaché et à risquer des contentieux pour usage excessif du pouvoir exécutif.

Même s’il continuera à affirmer sans doute sa volonté de rassembler et d’être le Président de tous les Américains, il sait qu’il devra sans doute gouverner en s’appuyant sur le seul parti démocrate plus que sur une majorité élargie à quelques républicains, et qu’il devrait embarquer l’ensemble du parti, dans toute sa diversité : chaque élu démocrate au Congrès aura de fait un pouvoir énorme compte tenu du peu de marge qu’auront les démocrates dans les deux chambres.

C’est pour cela que Joe Biden semble bien parti pour reproduire la méthode qui lui avait réussi au printemps, lorsqu’il a su, au moment de lancer sa campagne et de finaliser sa « plate-forme » rassembler autour de lui l’ensemble du parti : ne pas sortir d’une ligne globalement modérée et consensuelle mais tirer parti de l’allant et de l’énergie du camp progressiste pour avancer des réformes incrémentales mais significatives, et jouer des symboles pour se garder les bonnes grâces des minorités ethniques ou des militants des avancées sociétales.

Cela veut dire que sans s’aventurer à reprendre dans leur globalité les projets emblématiques du camp progressiste, Biden va piocher à l’intérieur les mesures les plus consensuelles ou tout au moins celles dont il sait qu’elles pourraient recevoir un accueil favorable chez les républicains modérés ou les indépendants parce qu’elles répondent à des problèmes quotidiens de nombreux américains : c’était le cas pour sa plate-forme de campagne du plan de rénovation des infrastructures, du plan de financement des gardes d’enfants et plus généralement de l’aide à domicile ou de la préservation de l’Obamacare.

L’idée est de mener des réformes « économiques » et qui peuvent avoir un impact fort sur les minorités ethniques, mais pas seulement. Biden a sans doute compris que la focalisation, par le passé, des discours démocrates – notamment dans le camp progressiste – sur les problèmes spécifiques à certaines catégories démographiques (minorités ethniques, sexuelles) avait accentué le sentiment qu’avait une partie de la population (les fameux blancs non diplômés non urbains, pour simplifier) d’être délaissée. La pandémie, mettant en avant l’importance pour le fonctionnement du pays des « travailleurs essentiels » qui font souvent partie des « petites classes moyennes » ou des « working poors » (pour reprendre la terminologie américaine désignant les personnes ayant des emplois mal payés, obligés d’avoir plusieurs emplois, etc.) avait d’ailleurs donné une occasion aux démocrates d’essayer de renouer les liens avec cette population en déclarant vouloir améliorer leur situation.

Mais le passage des intentions et des discours aux actes est tout sauf simple. La question de la dette étudiante, qui agite le camp démocrate à l’approche de l’investiture de Joe Biden est une bonne illustration des arbitrages difficiles entre courants démocrates, mais aussi des contradictions internes du parti (et même de ses différents courants) et de la difficulté du parti à se « reconnecter » aux classes populaires.

Le camp progressiste, avec au premier rang Elizabeth Warren et Bernie Sanders, soutenus par de nombreuses organisations progressistes, poussent Biden à effacer, par décret présidentiel, jusqu’à 50 000 dollars par personne de dette étudiante détenue par l’état fédéral9La très grande majorité des prêts étudiants sont contractés dans le cadre de dispositifs mis en place par le gouvernement fédéral, qui détient 92% de la dette étudiante., au motif notamment que le coût des études est un boulet que traînent de trop nombreux américains, surtout issus des classes populaires et en particulier les minorités ethniques.

Biden semble plutôt pencher pour limiter l’abandon de créances à 10 000 dollars et souhaiterait faire voter la mesure au Congrès, sans doute pour tester la capacité à trouver des accords bipartisans. Les progressistes poussent à un passage par décret présidentiel, même si le risque de contentieux existe.

Surtout ils fustigent le manque d’ambition, alors qu’en réalité, un effacement de 10 000 dollars réglerait déjà largement la dette de nombreux afro-américains, tout simplement parce qu’ils accèdent difficilement aux universités les plus prestigieuses et les plus chères. Un abandon massif de la dette bénéficierait en fait davantage aux américains les plus aisés (60% du montant du au gouvernement l’est par les 40% des américains les plus riches, selon le think tank Brookings).

Les progressistes insistent aussi sur le fait que supprimer une partie de la dette étudiante est une façon facile d’injecter du pouvoir d’achat en période de crise, alors que près de la moitié des personnes actuellement sans emploi n’ont pas fait d’études supérieures, ce qui amène certains think tanks à contester l’efficacité à court terme de la mesure pour soutenir l’économie américaine dans la crise actuelle.

Au-delà des débats sur le calibrage et la pertinence de la mesure, certains stratèges démocrates alertent donc sur le fait qu’une fois de plus, une mesure présentée comme emblématique par le camp progressiste laisse de côté tous les américains n’ayant pas fait d’études supérieures, qui ne bénéficieront d’aucun impact direct avec cette mesure et pourraient encore une fois se sentir oubliés par les « élites » démocrates.

Au-delà de la suppression d’une partie de la dette étudiante, la vraie question est en effet le coût des études supérieures, qui bloque largement l’« ascenseur social » et touche certes particulièrement les afro-américains ou les « latinos », proportionnellement sur-représentés dans les classes populaires, mais aussi les jeunes blancs venant de familles ouvrières ou de « working poors ». Joe Biden avait ainsi un plan ambitieux dans sa plateforme de campagne pour faciliter l’accès aux études supérieures, financièrement (par exemple en rendant les études gratuites, sous conditions de ressources) mais pas seulement.

Mais là encore, certains démocrates rappellent qu’en faisant de l’accès aux études supérieures la priorité politique, les démocrates (et même ceux, comme Bernie Sanders, qui théoriquement savent « parler » aux américains des classes populaires) font des américains diplômés le « modèle », l’objectif que tout le monde devrait atteindre : ce n’est sans doute pas le meilleur moyen de donner l’impression aux classes populaires, aux « working poors » ou aux « travailleurs essentiels » de la pandémie non diplômés, que le parti démocrate ne les prend pas de haut et peine à se mettre à leur place pour régler leur problème.

Ce n’est pas pour rien que Joe Biden, qui a toujours su garder un pied dans le milieu des classes moyennes ouvrières dont il est issu10Rappelons aussi qu’il est le premier Président depuis Reagan à n’avoir pas étudié dans une des grandes universités de la Côté Est., a insisté tout au long de sa campagne sur l’objectif d’avoir des « bons emplois, bien payés, pour tout le monde », n’hésitant pas, d’une certaine façon, à recourir, comme Trump a pu le faire, à une rhétorique « populiste »Toujours au sens américain du terme, qu’on évoquait dans une précédente chronique..

Dans le même esprit, au moins autant parce qu’il sait que le sujet est important pour les classes populaires en général que pour satisfaire son aile gauche, Biden est resté prudent sur un possible retrait des droits de douane instaurés par l’administration Trump sur certaines importations chinoises, déclarant vouloir évaluer leur effet avant d’agir. On le voit mal replonger dans le libre-échange à tout va11Il n’a semble-t-il pas évoqué l’idée d’un accord de libre-échange USA – Royaume Uni lors de son premier entretien avec le premier ministre britannique Boris Johnson. sans y mettre des garde-fous en matière sociale et environnementale.

Dans le même esprit, Biden n’a pas hésité à reprendre à son compte le principe du « Buy American » qui consiste notamment à privilégier l’achat par le gouvernement fédéral de biens produits aux Etats-Unis, quitte à mettre mal à l’aise les apôtres de la libre-concurrence (qui restent influents au sein du parti démocrate) et à se faire accuser de plagiat par le camp Trump.

Mais, lui qui est aussi très intéressé par les questions internationales, devra maintenir un équilibre délicat entre investissement sur la scène internationale et focalisation sur la politique intérieure.

Face à tous ces défis, Joe Biden a aussi choisi, pour maintenir l’équilibre entre les différents tendances du parti démocrate, d’utiliser à plein l’outil symbolique des nominations.

Il a largement reproduit le schéma qui lui avait réussi au moment de choisir sa colistière : si Kamala Harris n’était pas une figure du camp progressiste, sa nomination avait une forte portée symbolique, puisqu’elle était la première femme afro-américaine (et fille d’immigrés indien et caribéen) désignée colistière.

Biden a su ainsi s’attirer les louanges de l’ensemble du parti démocrate en respectant sa promesse de nommer un gouvernement « qui ressemble à l’Amérique », avec de nombreuses femmes, des afro-américains ou des « latinos » à des postes clé, et surtout beaucoup de « première » : Janet Yellen la première femme « Treasure secretary » (c’est-à-dire ministre de l’économie et des finances), Avril Haines sera la première femme à diriger les services de renseignements, qui dirigera donc toutes les agences de renseignements, Lloyd Austin le premier afro-américain ministre de la défense, Katherine Tai, la première femme d’origine asiatique à être secrétaire au commerce extérieur, Alejando Mayorkas le premier « latino » ministre de la sécurité intérieure, etc.

Cela ne lui a pourtant pas épargné les critiques, entre les représentants de telle ou telle sous-catégorie démographique qui s’estiment mal représentés (il n’y a pas pour l’instant de LGBTQ à un poste majeur, par exemple) ou ceux qui considèrent que Biden a trop puisé dans le réservoir des anciens de l’ère Obama. Les progressistes critiquent aussi le choix de personnalités ayant, pendant le mandat Trump, fait un tour par le secteur privé. Ils avaient mis une grosse pression sur ce sujet, en lien avec leur volonté de mener une grande réforme institutionnelle pour limiter le poids du lobbying et de l’argent dans la politique américaine.

Enfin, une partie du camp progressiste lui reproche de ne pas avoir, à ce stade, choisi de grande figure progressiste. Biden a pourtant pour cela une bonne excuse, surtout s’agissant des postes qui supposent un accord du Sénat, puisque les sénateurs républicains pourraient bloquer certaines nominations (par exemple si Biden proposait à Bernie Sanders d’être ministre du travail).

Au final, si elles montrent que rien ne sera simple Biden avec son propre parti, ces critiques restent néanmoins limitées, notamment parce que personne, pas même dans le camp progressiste, n’a remis en cause la compétence ou les qualités des personnalités choisies par Biden, qui possèdent toutes et tous des CV très solides. Les républicains eux-même peinent d’ailleurs à trouver des angles d’attaque – sans même parler du fait qu’ils seraient gênés aux entournures lorsqu’il s’agit de critiquer les femmes, « latinos » ou afro-américains désignés.

Plutôt que de donner dans le polémique ou le « clinquant », Biden a en effet fait le choix de la compétence et de la comptabilité avec ses propres priorités, notamment pour les postes qui auront à traiter des sujets les plus délicats que le prochain Président devra affronter immédiatement : ce n’est pas pour rien qu’il a ainsi choisi comme directeur de cabinet Ron Klain responsable de la gestion de la pandémie d’Ebola en 2015, que Lloyd Austin avait supervisé le premier retrait des troupes postées en Irak en 2011 ou que Janet Yellen, ancienne gouverneure de la « federal reserve » (la Banque Centrale des Etats-Unis) est connue ses positions Keynesiennes, pour privilégier la lutte contre le chômage à la maîtrise de l’inflation ou pour ses travaux académiques sur les inégalités et les travailleurs pauvres.

Ces nominations traduisent ainsi un choix clair du prochain Président : s’entourer de professionnels expérimentés, pragmatiques et opérationnels dès leur prise de fonction, pour agir vite et traiter en priorité les préoccupations des classes moyennes et des américains ordinaires. Obtenir des résultats rapidement est peut-être aussi la meilleure façon de garder les démocrates unis derrière lui.